“大学生在行动”(原“大学生志愿者千乡万村环保科普行动”)是由中国环境科学学会主办长城配资,各省、自治区、直辖市环境科学学会联办,由各学会组织高校大学生,针对社区居民、基层领导干部、农村妇女和儿童等对象开展的生态环境科普活动。

自2010年以来,广东省环境科学学会连续十五年组织共近万名省内高校大学生志愿者,分赴省内外1000多个农村,累计发放宣传材料超22万份,辐射人数超58万人。2025年,参与活动高校、队伍和志愿者数量皆创历年新高,来自中山大学、华南理工大学、华南农业大学、广东工业大学等22所高校的大学生队伍将围绕“臭氧层保护科普”“环境健康素养提升”“核与辐射安全科普”等主题,前往省内外社区、村庄、校园开展生态环境科普活动。

岭南师范学院“陆南鲸语”大学生社会实践队,积极开展了“探蔚蓝·创科普·护南疆”专项实践活动,旨在提升公众生态环境科学素养与环保意识,推动海洋经济绿色发展,助力我国人与自然和谐共生的现代化建设。

一、探蔚蓝——红树林湿地与滨海农业实地调研

沉积状态是海洋生态环境的重要指标。7月15日,陆南鲸语实践队于涨潮间隙,乘船前往红树林毗邻海区开展海底沉积取样调查。队员们到达预设站点后,用抓斗取样器采集海水下的表层海底沉积,现场记录了样品的理化状态和大型底栖生物种类等,经贮存后留为后续深入检测使用。分析海底沉积生物与化学状态,将为人们认识海洋生态环境规律提供一定参考价值。

7月18日,陆南鲸语社会实践队联合南京大学(溧水)生态环境研究院,调研雷州市调风镇开展滨海产业发展中的废弃物处置情况。期间,队员在卜昌村实地调查了“红树林—海鸭”耦合养殖模式,以及香蕉种植过程中塑料废弃物的处理问题。接着,前往牧原公司九场,参观了生猪养殖废弃物处置的废水收集池、厌氧发酵罐、沉淀池等环保工艺。

长城配资

长城配资

二、创科普——科普装置与展品研制及短视频制作

基于湿地调研资料,以“沉浸式体验+知识密度”为核心,实践队员研制了海洋科普系列产品,着力打造广受公众欢迎的新形式科普活动。

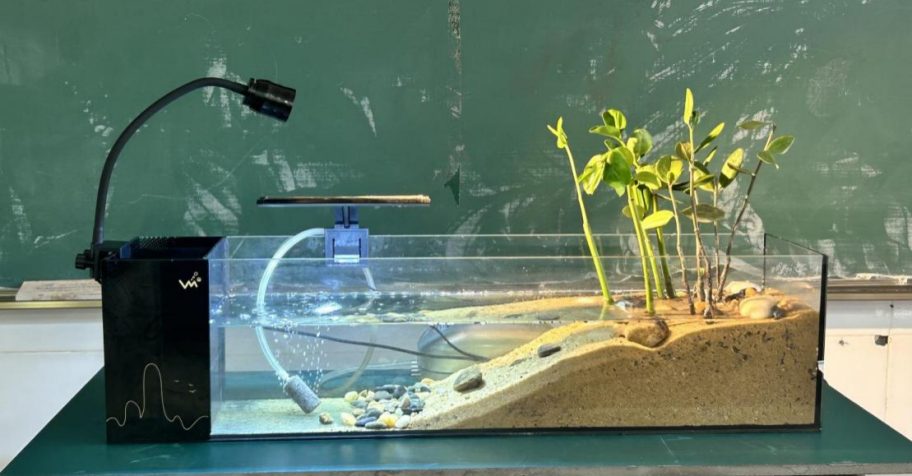

红树林生态切片——迷你红树林生态秘境鱼缸制作。基于自然生态系统“初级生产者—消费者”运作模式,实践队选取红树林苗木、海洋贝类、招潮蟹和鱼苗,构建了能量和营养物质能自我循环的小型红树林生态秘境鱼缸,打造可长期展出的红树林生态活体标本切片,供公众直观了解红树林物种间的共生关系和维持环境自我净化能力的重要性。

全景式大型红树林生态鱼池。组建太阳光照模拟、海水进出水循环和水质监测等技术设备,全景式再现红树林往复潮汐—生物行为—水质参数变化等生态系统运作的复杂性,供公众近距离沉浸式体验红树林生态系统的功能和美感,激发公众参与生态保护的意愿。

鲸奇时刻—全息投影设备制作。实践队员基于光学投影原理,回收利用科普场馆建设过程中废弃塑料块,制作了一款悬浮式全息投影屏幕,供科普馆使用。通过全息投影,将深海生物如发光鱼类、鲸类等逼真立体地呈现,打破了海洋深度的物理隔阂,不仅拉近了人们与海洋生命的距离,更以视觉冲击力和情感共鸣激发了公众对深海生态的好奇心与探索欲,提升大众的海洋保护意识。

小标本大世界—海洋贝类标本制作。实践队员将历年来野外调研捡拾的贝类进行了物种鉴定,兼顾美学和知识性,制作了精美的标本相框,帮助公众分辨海洋贝类,通过小标本展示海洋生物的多样性。

三、护南疆——面向公众的环境教育行动

陆南鲸语实践队中的队员加入了学校科普讲解员队伍长城配资,后期将结合生物科普馆开馆及日常公众科普活动,对市民开展海洋环境科普教育活动。此外,实践队将结合社交媒体开展线上科普短视频及推文活动,扩大环境教育的社会影响力,为大陆南端雷州半岛的海洋生态环境保护提供助力。

金御优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。